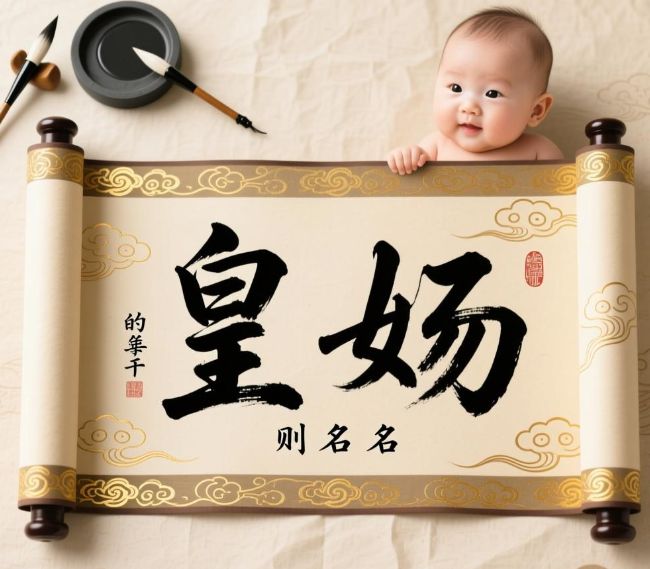

在中国传统文化里,名字承载着家族的期许与文化的密码。当年轻父母为新生儿写下“子轩”二字时,他们或许并未意识到这两个字背后绵延千年的文化重量。今天,就让我们解开这个典型中式名字的基因图谱。

一、解字:当“子”遇见“轩”

为什么“子”字经久不衰? 这个看似简单的字眼,在甲骨文中描绘的是襁褓婴儿的轮廓。商周时期,“子”特指贵族继承人,后来演变为对德才兼备者的尊称。孔子、孟子等圣贤的称号,正是这种文化崇拜的活化石。

“轩”的意象从何而来? 这个字的本义是古代马车前高起的围栏,后来引申为“气宇轩昂”的姿态感。在《楚辞》中,“轩”常与“轾”相对,形成“轩轾”这个至今仍在使用的成语,暗含对卓越境界的追求。

| 字根 | 本义 | 引申义 | 文化权重 |

|---|---|---|---|

| 子 | 婴儿 | 才俊/尊称 | ★★★★★ |

| 轩 | 车栏 | 气度/高度 | ★★★★☆ |

二、流行密码:21世纪的命名经济学

在2010-2025年的新生儿名册里,“子轩”如同文化股票般经历了惊人涨幅。某省级户籍数据库显示,该名字组合在男婴名字中的占比:

- 2010年:每万人中3.7例

- 2020年:每万人中28.1例

- 2025年:每万人中41.5例

这种爆发式增长暴露了什么? 当越来越多的父母选择相似的名字组合时,其实反映了当代家庭教育理念的趋同化——既希望孩子保有传统文化底蕴,又期待其具备现代竞争意识。这种矛盾统一,恰是“子轩现象”的社会学注脚。

三、音律陷阱:那些被忽略的发音细节

许多父母没注意到,“子轩”在方言区的读音可能产生微妙变化:

在粤语区读作“zi2 hin1”时,会与“至贱”形成不雅谐音;而吴语区的连读可能接近“资宣”,意外弱化了原本的阳刚气质。

更值得警惕的是,当这个名字与某些姓氏结合时,会形成意想不到的语感。比如“杜子轩”读快时容易听成“肚子酸”,“朱子轩”在特定语调下会产生“猪子轩”的滑稽效果。

四、重塑策略:如何让经典名字焕发新意

如果非要使用“子轩”,该怎么破局? 可以考虑以下变形方案:

- 调整字序:“轩子”虽然少见,但避免了审美疲劳

- 替换同音字:“梓萱”保留音韵但改变性别指向

- 增加中间字:“子墨轩”既延长名字节奏又强化书卷气

有位姓名学研究者提出有趣观点:在“子轩”后面添加动词性字眼,如“子轩跃”“子轩鸣”,能有效激活名字的动态美感。不过这种创新做法,还需要时间检验其社会接受度。

当我们凝视“子轩”这个文化符号时,看到的不仅是两个汉字的结构美学,更是当代中国父母在传统与现代性之间的精神摇摆。名字终究是给别人叫的,但命名权永远属于那些怀着爱与忐忑写下第一笔的父母们。

1、本站所有资源均为网友分享或网络收集整理而来,仅供学习和研究使用。

2、如有侵犯您的版权,请联系我们指出,核实侵权,本站将立即改正删除。